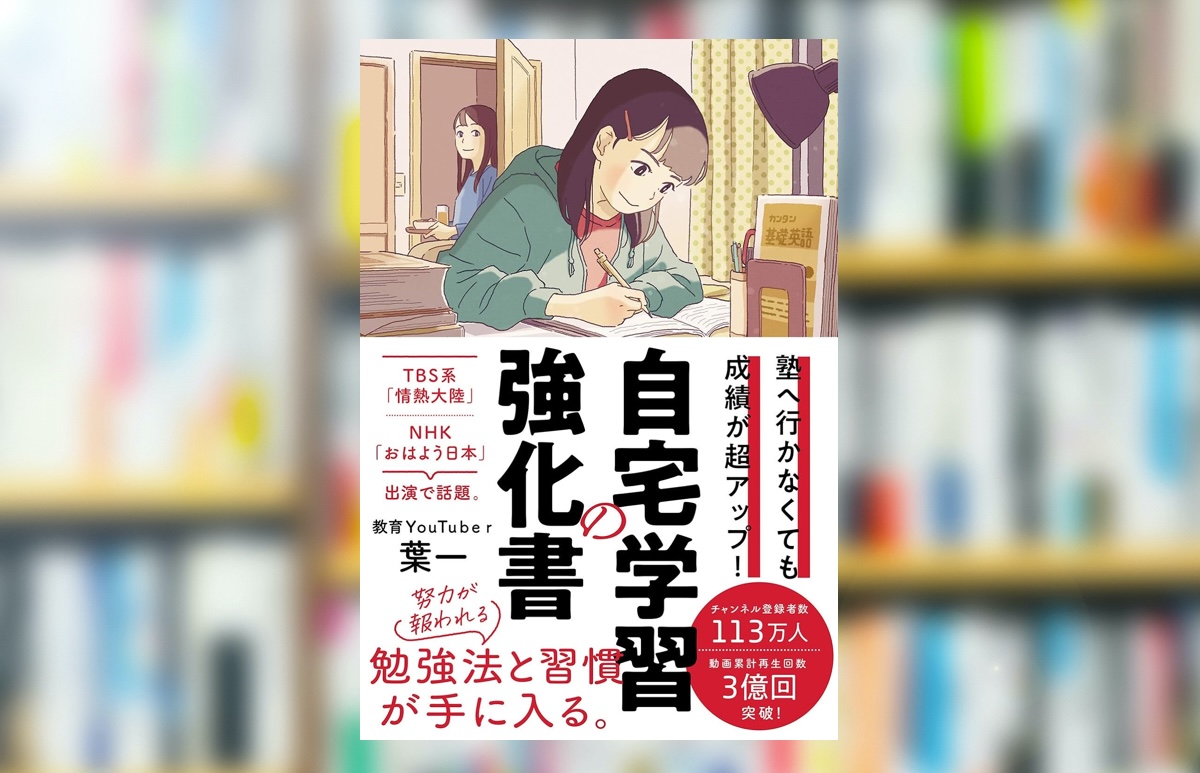

塾へ行かなくても成績が超アップ!自宅学習の強化書

書籍「自宅学習の強化書」で学べる一番大事なことは、一言でいうと以下の1文です。

塾へ行かなくても成績が超アップ!自宅学習の強化書

第1章 自分に合う「勉強法」を見つける

第2章 1人で乗り越えるための「計画の立て方」

第3章 学校では教えてくれない「テスト対策」

第4章 「勉強のルーティン化」で差をつける

第5章 負けない「集中力」を手に入れる

第6章 「やる気と自信」を力にする

第7章 「とある男が授業をしてみた」使い倒しワザ

第8章 今、中学生の保護者の方に知ってほしいこと

はじめに

著者の葉一さんは、教育YouTuberで、塾講師の経験を活かし、YouTubeチャンネル「とある男が授業をしてみた」で小中高生の主要教科とその単元を広くカバーした授業動画を無料で公開しています。

2012年のYouTubeが流行りだした割と早い段階で動画の公開をはじめており、初期の動画は、少し画質の粗さも感じられますが、動画の内容としては現在でも問題なく、学習に役立つコンテンツとなっています。

「塾に通えない生徒が、自宅で塾の授業を受けられる環境をつくりたい」という想いから、運営をはじめて、チャンル登録者数は203万人、動画累計再生回数は7億回を超えます(2024年6月現在)。テレビ番組「情熱大陸」にも取り上げられ、メディア出演も多数あります。

本書は、勉強で悩む中学生がそのカベを乗り越えるヒントとして活用し、中学校生活をより充実させる計画を考えるきっかけになればと書かれています。

自宅学習の強化書

自分に合う「勉強法」を見つける

なぜ自宅学習を強化する必要があるのか?

それは勉強のやり方にしても計画の立て方にしても、「自分でアレンジする力」を養えるからだということです。

勉強できない、勉強しているのに点がとれない人には以下の特徴があります。

- 覚えたら終わりと思ってしまう

- 知ったつもりになってしまう

- 自己肯定感が低い

- 勉強が作業になってしまう

暗記ものなど、覚えたら終わりと「できたつもり」になってしまうことがあります。

大事なのは「覚えたことを忘れないようにしよう」という考え方に切り替えていくことです。

たとえば、「自分はどれくらいのタイミングで、何回くり返して覚えれば記憶が抜けなくなるかな」という特徴を、自分で把握していくことです。

「成果が出ない」人は、基本的に勉強して「知ったつもり」になっている人です。

「知っている」ことと、「理解している」「できる」ことは、まったくの別ものです。

授業を聞いているだけで、確かに学んだ気になります。しかし正確にいえば、それはまだ「知ったつもり」になっているだけで、1時間後に同じ問題をやってもできなかったりします。

問題をこなすことが目標となって先へ進めたり、答え合わせでただ○✕をつけただけでは「知ったつもり」の状態を抜け出せていません。

解いた問題が本当に「できる」に至ったのかを確認し、「できる」ようになるまでくり返すことが大事です。

短所として「記憶力が悪い」とか「集中力がない」ことを挙げる子は多いですが、たとえばゲームをやっているとそんなことないように思えたりします。

そもそも記憶力や集中力がない子なんていません。

たとえば記憶力に関しては、くり返しが足りないだけの可能性があります。

集中力に関しても、他に雑音など阻害している要因があるのかもしれません。

短所を短所と決めつけず、自分の長所をちゃんと見るように、そして原因が何なのか見えるようにしましょう。

たとえば、「オリジナル英単語帳をつくる」とか、覚えるために「10回書く」ということは一見すごくよさそうに思いますが、そのこと自体が目的になってしまい、勉強ではなく作業になってしまう場合があります。

単語帳ならすでに市販のものを使えばよいですし、くり返しは10回と決めず、2回だけ書いて覚えるとした方がよいでしょう。

また、ノートをきれいに書き直すなど芸術の域に入ってしまう子もいます。

特にテスト前にこの領域に入ってしまうと、二度手間になってしまい、時間効率が非常に悪くなってしまいます。同じ時間使うのなら、やはり「作業」ではなく「勉強」に使うべきです。

さて、では自分に合う勉強法を、みんなどうやって見つけているのでしょうか?

自己流の勉強法をゼロからつくるのは難しいです。

実は勉強法にベストアンサーはありません。

おすすめなのは、勉強ができる友だちの勉強法を「まねぶ」ことです。

「まねぶ」とは誰かの真似をして学ぶことです。真似することが学ぶの語源と言われています。

誰かが成果を出した勉強法から、自分に合いそうなものを真似て、アレンジしていけばずっと簡単に効果が出せる勉強法が組み立てられます。

あくまでアレンジが重要です。

学生のうちは「これ」と言われると、「これ」か「これじゃない」の白か黒で決めがちです。しかし、「これ」を少し変えたら自分に合うということもあります。

「5回音読しなさい」と言われても、「2回目を本番と想定してカッコよく読めたら終わり」とした方がよいかもしれません。

また、「これ」が本当によいのかはある程度継続しないとわからないものです。

著者は経験則から「勉強法を試すときは、1週間はやってみたほうがいい」とよく言うそうです。

また、参考書やドリルを買う際は、リアル書店で実際に目を通して、自分で決めて買うようにしましょう。

親や有名人の推薦に頼るのではなく、自分で選ぶことで愛着もわきます。

計画を立てるのに大事なこと

前述のとおり、大事なのは自分でアレンジすることです。

どうしたら自分の点が上がるのかを自分でプロデュースすることが重要なポイントです。

例えば計画を立てるときに抑えておきたい5つのポイントがあります。

- 定期テストか、あるいは受験のためか?

- テストはいつか?

- 目標の点数はどのくらいか?

- 目標を達成するには何を、どのくらい勉強するべきか?

- 1日どれくらい勉強すればよいか?

これらを長期的にも短期的にも逆算して考えられるとよいでしょう。

そして計画は「時間」ではなく「量」で区切るようにしましょう。

それは、時間よりも何をどれだけやったかが重要だからです。

休憩時間も計画に入れて、やると決めたところまでは時間が多少伸びても必ず終わらせるようにしましょう。

また、どんなに疲れていても、へこんでいても勉強しない日はつくらないようにすると生活のリズムを保つことができます。

5分でもいいので絶対に何か勉強した事実を作りましょう。

そうすることで、「昨日は何も勉強しなかった」という罪悪感を軽減でき、自己肯定感を保つことができます。

テスト対策で大事なこと

基本的に国数英理社の5教科の合計点で勝負することになりますが、こだわるべきは、「成績が上がる」体験です。

勉強に苦手意識が強い子は、極端な話ですが、同じ300点でも、5教科全部60点を取るよりも、100点、100点、100点、0点、0点を目指すほうがよいでしょう。

その上で教科ごとのポイントを挙げます。

数学は「積み重ね」という要素があります。

目の前の問題を解くには、その前の単元が身についていないと解けません。

中学1、2年の問題が理解できていなければ、3年の問題も理解できません。

そのことを理解した上で、問題演習をくり返しやる「反復」も重要です。

「1回解いたら終わり」ではなく、何度もくり返しやって、理解度が後で確認できるように、○△✕の印をつけるようにしましょう。

そして、分からなかったところがあれば十分に理解できるようにしましょう。

英語の2本柱は「単語」と「文法」です。

単語がわからないと何も手が出ません。

中学の3年間で習う英単語は1000語以上あります。しかし、絶対外せない単語はそのうちの400〜500くらいでしょう。

5個でも3個でも1個ずつでも、自分ができそうな範囲で1日に暗記する単語数を決めて、覚えることを習慣化するようにしましょう。

文法は、中学で習う範囲であれば、実はそれほど多くありません。

膨大にあるのではと構えずに、出てきたフレーズを例文ベースで覚えられるとよいでしょう。

国語は数学などと違って、くり返し学習がしにくい教科です。

ワークをくり返し解くよりも、1つの問題をしっかり掘り下げて、なぜその答えになるのかを十分に理解する方が力がつけられます。

そのためには、解説を読み込むことが重要です。

なぜその選択肢が正解だったのか、何がひっかけだったのか、問題をきちんと分析すると、出題パターンも見えてきます。

そうすれば、まったく違う文章問題にもいかせるようになります。

したがって、ワークを選ぶ際も、解説が十分にされているものを選ぶようにしましょう。

どちらも暗記科目と言われがちです。

しかし、理科は電気や重力、密度などの単元では計算も出てくるので、くり返しの演習も必要です。

実験からは特に、目的や結果、実験器具や注意点などもよく問題になるので、きちんと手順を思い出せるように覚えるようにしましょう。

一方で社会は完全に暗記科目です。

ただしキーワードだけ覚えて、問題と答えのつながりが持てないケースがよくあります。

暗記した言葉と、それが答えになる問題を組み合わせて頭に入れていく必要があります。

演習を重ねると、問題文の微妙な違いに惑わされることなく、答えとリンクしやすくなります。

また、マインドマップのような形に描くこともわかりやすくなり有効です。

テストが終わったら、効率よく復習できるように、問題用紙に△や✕の印をつけておきましょう。

そうすることで、自分をミスしやすい問題が把握しやすくなります。

記憶に新しいなるべく早くにチェックしておきましょう。

普段の勉強で大事なこと

ある程度テスト勉強を経験すると、気づく人は気づくかもしれません。

授業で聞いたであろうことを、テスト前に改めてなぞっていることにです。

授業はノートをとるためだけの時間ではありません。

できるだけこの授業時間で多くのことを吸収した方が断然効率がよいです。

その上で「分からないところはチェックしておこう」、「理解が十分じゃないうちに次へ進んじゃったから、後で復習や質問しよう」と気をつけながら授業を聞くことで、集中力も上がります。

授業時間は誰にも平等に45分や50分とあるわけですので、その中で少しでもプラスのものを持って帰れるようになっていけば、積み重ねがのちのち大きく成績につながります。

どうしても分からない部分は、先生に質問しましょう。

そしてその際は具体的な質問を意識しましょう。

「先生、この問題が分からない」という子より、「この問題のこの部分は、どうしてこうなるの?」と聞く子は伸びると著者はいいます。

以下、その他注意点をまとめておきます。

- 暗記ものは、日をまたいでくり返しやる(同じ日に2回→翌朝→さらに1日後など)

- 机に座らなくても、テレビCM中に思い出すなどラフなルーティンをつくる

- 勉強したら演習問題の類題を自力で解く(特に数学)

- ワークの問題を解いたら、丸付けは時間を空けずすぐやる

- ノートは未来の自分が見て分かるようにつくる

- ペンは赤・青・黒の3色だけにして、それぞれ意味を持たせておく

- 赤は重要、青はテストに出るなど

- 誰かに教えるつもりでアウトプットしてみる

保護者が知っておくべき大事なこと

圧倒的に自主性が低い子たちの特徴として、何をするにも強要されるがままやっているような子や、親の考えることがすべて正義という感じ子が挙げられるそうです。

塾や通信教育を受けている子でも、「親が行けって言うから」とか、「友だちがやっているから」という受け身の姿勢の子は問題と感じられます。

なるべく親は選択肢を与えるまでで、自分で考えて決めさせるということが大事になります。

子どもたちの将来を気にするあまり、叱咤激励の「叱咤」ばかりをしてしまう親が見受けられます。

しかし、割合的には「叱咤」が1、「激励」を9にするのを意識しましょう。

でないと、「叱咤」の内容は、子どもが耳を閉ざしてしまい、結局のところ伝わらなかったりします。

結果が出るまでの過程のがんばりこそ、たくさんほめるようにしましょう。

また、ほめ所があったときには、その瞬間にほめるようにしましょう。

あとでほめるのでは効果が薄くなっていまいます。

著者がすすめるのは「子どもに自分の失敗談を話す」ことです。

恥ずかしい過去の出来事は隠しがちな方は多いと思いますが、子どもよりも圧倒的に大人に多いもの、それが経験値です。

ただし、子どもたちに危機感をあおるわけではありません。失敗や葛藤とどのように向き合ったかという話をするということが大事です。

特に現代の子どもたちは、SNSなどで得る情報量も多く、同年代のキラキラした人をみて変な劣等感におちいったり、失敗を恐れたりするようになりがちです。

キラキラした人たちもたくさん失敗したから今があり、いくつもの失敗した人の中から飛び抜けた一握りの人ということを理解するためにも、身近な人の失敗談は大切です。

失敗談を話しても、子どもは「ふうん」と反応が薄いかもしれません。しかし、知らなかった親の姿を知ると、どこかで刺さるものがあったりします。反応にめげずにチャンスがあれば失敗談を話してみましょう。

親の「自分は勉強ができなかった」話は、あまり子どもにしない方がよいでしょう。それは、多くの場合が「できなかったんだよね」で終わってしまうからです。

一番のNGワードが、「私の子だから、あなたは勉強できなくてもしょうがないね」です。

子どもはこれに引っ張られて、できないことを正当化してしまいます。

できなかった話をするとしても、そこでどう踏ん張ったか、つらくても頑張ったというポジティブな話の終わり方にした方がよさそうです。

また、誰かと比べないということも重要です。

さっきのできなかった話と反対に、「自分はできた」のに「なぜこの子は同じことができないんだろう」「できるはずなのに」と、無意識にきつい言葉が出てしまうことあるからです。

兄弟や同級生と比べないということは意識している人は多いかもしれませんが、自分との比較をしていないかも意識する必要があります。

反抗期の子どもには、ほどよい距離感でいることが大切です。

反抗期は、子どもはいわばものすごくワガママな部分が出てきますが、「近寄らないで。でも、離れすぎないで」という時期です。

子どもがきつい言葉を使っていても、自分が悪いということもある程度わかっています。

そこで親が突き放すような言葉を使ってしまっては、子どもは親に失望された、突き放されたと感じてしまいます。

そんな反抗期には、「何かあったら頼ってね」というのがよい立ち位置ではないかと著者はいいます。

まとめ

著者である葉一さんのYouTube動画は、コロナ禍において視聴者数がぐんと伸びたといいます。

新型コロナウイルスの影響による全国一斉休校から自宅学習にもスポットライトが浴びるようになりました。

そんな中、スマホによるSNSや動画閲覧の誘惑なども影響する時代に、自ら工夫して進んで勉強できるようになる子は、成績がグングン伸びるようになります。

本書では、今回紹介した内容以外に、「集中力の高め方」や「やる気と自信の高め方」についても書かれています。

ニューノーマル時代に必要な、自分の頭で考えて未来を切り開く力や、自宅学習から成績が超アップするきっかけになりうる本と言えるでしょう。

保護者の方や新1年生になろうという小学6年生の子にも、ぜひお読みいただきたい一冊です。

最後に記事を書いた時点での動画の一覧を教科ごとにまとめましたので掲載しておきます。

とある男が授業をしてみた@toaruotoko

■小学

- 小学3年生 (算数) 26 本の動画

- 小学4年生 (算数) 59 本の動画

- 小学5年生 (算数) 61 本の動画

- 小学6年生 (算数) 42 本の動画

- 【小学3年生・算数】2022バージョン 38 本の動画

■中学

◇国語

- 国語-文法 50 本の動画

- 国語-古文 13 本の動画

- 高校受験対策【国語】 コース · 2 回のレッスン

◇数学

- 中1-数学 1【正の数・負の数】 10 本の動画

- 中1-数学 2【文字の式】 15 本の動画

- 中1-数学 3【方程式】 18 本の動画

- 中1-数学 4【比例・反比例】 20 本の動画

- 中1-数学 5【平面図形】 15 本の動画

- 中1-数学 6【空間図形】 6 本の動画

- 中1-数学 7【資料の活用】 3 本の動画

- 中2-数学 1【式の計算】 13 本の動画

- 中2-数学 2【連立方程式】 13 本の動画

- 中2-数学 3【一次関数】 18 本の動画

- 中2-数学 4【多角形の角】 11 本の動画

- 中2-数学 5【三角形の証明】 17 本の動画

- 中2-数学 6【四角形の証明】 5 本の動画

- 中2-数学 7【確率】 9 本の動画

- 中2-数学 8【箱ひげ図】 2 本の動画

- 中3-数学 1【式の展開と因数分解】 15 回のレッスン

- 中3-数学 2【平方根】 10 回のレッスン

- 中3-数学 3【二次方程式】 10 回のレッスン

- 中3-数学 4【二次関数】 10 本の動画

- 中3-数学 5【相似】 13 本の動画

- 中3-数学 6【円周角の定理】 5 本の動画

- 中3-数学 7【三平方の定理】 10 本の動画

- 中3-数学 8【標本調査】 2 本の動画

- テスト対策 中1-1章【正の数・負の数】 6 本の動画

- テスト対策 中1-2章【文字の式】 4 本の動画

- テスト対策 中1-3章【方程式】 3 本の動画

- テスト対策 中1-4章【比例 反比例】 5 本の動画

- テスト対策 中1-5章【平面図形】 6 本の動画

- テスト対策 中1-6章【空間図形】 8 本の動画

- テスト対策 中2-1章【式の計算】 5 本の動画

- テスト対策 中2-2章【連立方程式】 4 本の動画

- テスト対策 中2-3章【1次関数】 5 本の動画

- テスト対策 中2-4章【多角形の角】 6 本の動画

- テスト対策 中2-5章【図形の性質と証明】 6 本の動画

- テスト対策 中2-6章【確率】 6 本の動画

- テスト対策 中3-1章【式の展開と因数分解】 5 本の動画

- テスト対策 中3-2章【平方根】 4 本の動画

- テスト対策 中3-3章【2次方程式】 7 本の動画

- テスト対策 中3-4章【2次関数】 8 本の動画

- テスト対策 中3-5章【相似】 7 本の動画

- テスト対策 中3-6章【円周角の定理】 5 本の動画

- テスト対策 中3-7章【三平方の定理】 6 本の動画

- 高校受験対策-数学 1【関数】 コース · 59 回のレッスン

- 高校受験対策-数学 2【規則性】 コース · 8 回のレッスン

- 高校受験対策-数学 3【図形】 コース · 48 回のレッスン

- 高校受験対策-数学 4【文章題】 コース · 9 回のレッスン

- 高校受験対策-数学 5【確率】 コース · 7 回のレッスン

- 高校受験対策-数学 6【小問集合】 コース · 4 回のレッスン

- 高校受験対策-数学 7【資料の活用】 コース · 3 回のレッスン

- 高校受験対策-数学 8【証明】 コース · 6 回のレッスン

- 高校受験対策-数学 9【死守】 コース · 103 回のレッスン

- 高校受験対策-数学10【箱ひげ図】 2 本の動画

- 高校受験対策-数学10【難解死守】 コース · 4 回のレッスン

◇英語

- 中1-英語 49 本の動画

- 中2-英語 27 本の動画

- 中3-英語 25 本の動画

- きっかけ英単語(中学) 41 本の動画

- きっかけ英熟語(中学) 20 本の動画

- 英語並び替え 7 本の動画

- 高校受験対策【英語】 コース · 3 回のレッスン

◇理科

- 中1-理科 1【植物の世界】 16 本の動画

- 中1-理科 2【身のまわりの物質】 17 本の動画

- 中1-理科 3【光と音】 9 本の動画

- 中1-理科 4【力の世界】 6 本の動画

- 中1-理科 5【大地の変化】 10 本の動画

- 中2-理科 1【化学変化と原子・分子】 14 本の動画

- 中2-理科 2【動物の生活と生物の変遷】 20 本の動画

- 中2-理科 3【電気の世界】 12 本の動画

- 中2-理科 4【磁界】 8 本の動画

- 中2-理科 5【天気とその変化】 13 本の動画

- 中3-理科 1【化学変化とイオン】 12 本の動画

- 中3-理科 2【生命の連続性】 7 本の動画

- 中3-理科 3【運動とエネルギー】 15 本の動画

- 中3-理科 4【地球と宇宙】 11 本の動画

- 中3-理科 5【いろいろなエネルギー】 9 本の動画

- 中3-理科 6【自然と人間】 7 本の動画

- 【中1理科】いろいろな生物とその共通点【2021~】 12 本の動画

- 【中2理科】生物の体のつくりとはたらき【2021~】 23 本の動画

- 【中3理科】生命の連続性【2021~】 11 本の動画

- 高校受験対策【理科】 コース · 14 回のレッスン

- 高校受験対策-理科【死守】 コース · 17 回のレッスン

◇社会

- 社会-歴史 90 本の動画

- 社会-地理 77 本の動画

- 社会-公民 44 本の動画

- 【歴史/さくっ答シリーズ】 64 本の動画

- 高校受験対策 歴史 6 本の動画

■高校

◇数学

- 高校(数Ⅰ)1【数と式】 34 本の動画

- 高校(数Ⅰ)2【2次関数・2次方程式・2次不等式】 41 本の動画

- 高校(数Ⅰ)3【三角比】 25 本の動画

- 高校(数A)1【場合の数と確率】 32 本の動画

- 高校(数A)2【図形の性質】 32 本の動画

- 高校(数A)3【整数の性質】 18 本の動画

- 高校(数Ⅱ)1【式と証明】 22 本の動画

- 高校(数Ⅱ)2【複素数と方程式】 28 本の動画

- 高校(数Ⅱ)3【図形と方程式】 36 本の動画

- 高校(数Ⅱ)4【三角関数】 36 本の動画

- 高校(数Ⅱ)5【指数関数・対数関数】 21 本の動画

- 高校(数Ⅱ)6【微分法と積分法】 35 本の動画

- 高校(数B)1【平面上のベクトル】 34 本の動画

- 高校(数B)2【空間のベクトル】 21 本の動画

- 高校(数B)3【数列】 45 本の動画

- 高校(数B)4【確率分布と統計的な推測】 17 本の動画

- 高校(数Ⅲ)1【複素数平面】 21 本の動画

- 高校(数Ⅲ)2【平面上の曲線】 28 本の動画

- 高校(数Ⅲ)3【関数と極限】 40 本の動画

- 高校(数Ⅲ)4【微分】 43 本の動画

- 高校(数Ⅲ)5【積分】 45 本の動画

■その他

- 今日から使える英会話 with 厚切りジェイソン 11 本の動画

- 【時事問題】 24 本の動画

https://ameblo.jp/katekyo-children

【内容情報】

■自らすすんで勉強できる子になり、成績がグングン伸びる!2020年3月、新型コロナウイルスの影響でまさかの全国一斉休校、そこから急にスポットライトを浴び始めた自宅学習もまた、それらに勝るとも劣らない次のような強みを秘めています。

■吸収力が高まる学校や塾で、「やらされている」「教わるだけ」という思いでやる受け身の勉強とは真逆で、みずから「学ぶ」という主体的な姿勢が自然と生まれ、吸収する力がぐっと高まる。

■クリエイティブで楽しい誰からも指図を受けないため、自分の長所・短所、ライフスタイルに合った勉強法や計画をアレンジしなければならない。試行錯誤が必要なものの、社会人になっても必要な将来を設計する力が、クリエイティブな楽しさとともに養われる。

■お金がかからない「経済格差は教育格差を生む」という研究データもあるが、今の時代は著者の授業動画をはじめ、無料の教育コンテンツが増えており、それらを自宅学習に効果的に取り入れれば、塾へ行けなくても、お金をかけなくても充分成績を伸ばすことができる。

■チャンネル登録者数113万人、累計動画再生回数3億回!人気教育YouTuberがさまざまな角度から自宅学習で成績を上げる方法を解説ニューノーマル時代に必要な、自分の頭で考えて未来を切り開く力や、超アップする成績が自宅学習から得られます。保護者の方や新1年生になろうという小学6年生の子にも、ぜひお読みいただきたい一冊です!【著者情報】

自宅学習の強化書 内容紹介より

葉一(はいち)

教育YouTuber。2児の父。東京学芸大学卒業後、営業マン、塾講師を経て独立。

「塾に通えない生徒が、自宅で塾の授業を受けられる環境をつくりたい」という想いから、

2012年6月YouTubeチャンネル「とある男が授業をしてみた」の運営を開始する。

授業動画はすべて無料で、小中高生の主要教科とその単元を広くカバーしており、

これを活用して自宅学習で志望校に合格する生徒が続出。

親切、丁寧で頼りがいのあるキャラクターと簡潔明瞭な授業動画で人気を博す。

チャンル登録者数は113万人、動画累計再生回数は3億回を超える(2020年12月現在)。

テレビも含めメディア出演も多数。

著書に『合格に導く最強の戦略を身につける! 一生の武器になる勉強法』(KADOKAWA)などがある。