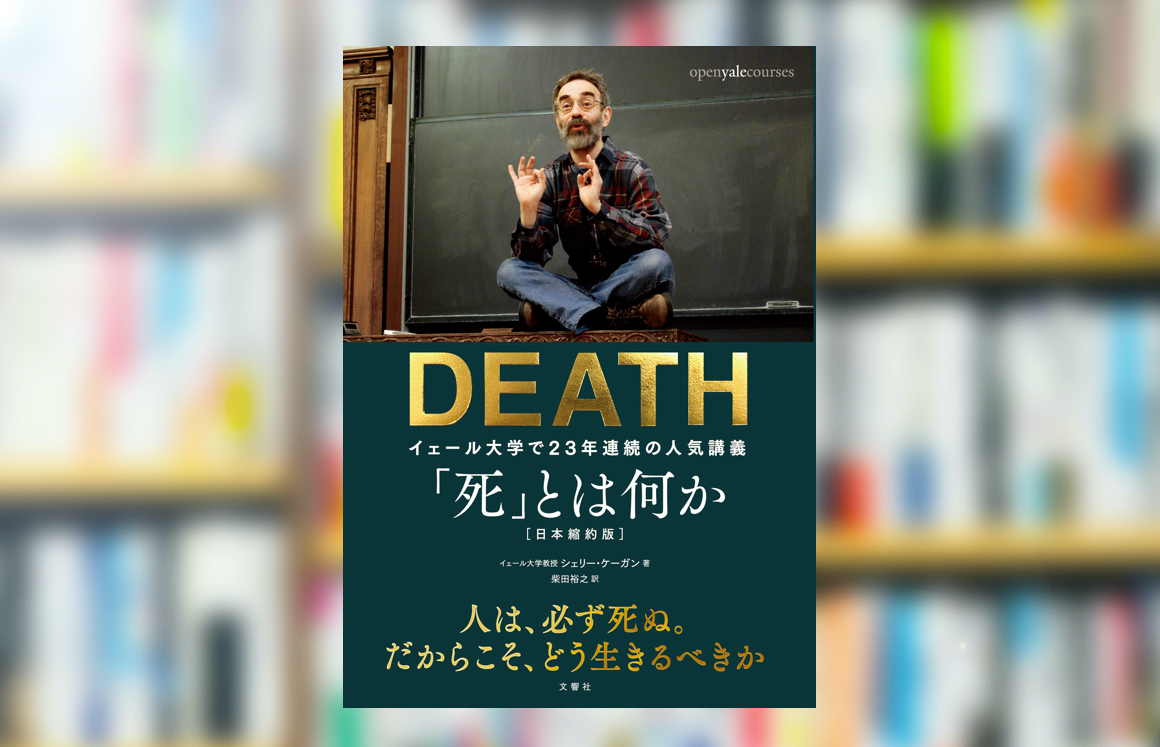

「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義

書籍「死とは何か」で学べる一番大事なことは、一言でいうと以下の1文です。

死についての最終講義 これからを生きる君たちへ

- 「死」について考える

- 死の本質

- 当事者意識と孤独感―死を巡る2つの主張

- 死はなぜ悪いのか

- 不死―可能だとしたら、あなたは「不死」を手に入れたいか?

- 死が教える「人生の価値」の測り方

- 私たちが死ぬまでに考えておくべき、「死」にまつわる6つの問題

- 死に直面しながら生きる

- 自殺

ポイント

人は100%死にます。

死は全人類の共通のゴールとも言えます。

しかし、多くの人は自分がやがて死ぬことを理解しているつもりで、本当には信じてはいないといいます。

そして死は怖いものだと感じ、あまり考えることもしません。

ここではそんな人の死とは何かを題材にした哲学的な書籍について説明します。

尚、文響社の以下サイトにて、日本縮約版で割愛された原書のchapter2〜7が無料公開されています。(完全版には含まれています)

https://bunkyosha.com/books/9784866510774/article/1

死の本質

死に対する見解

世間で言われている一般的な見解では、魂の存在があります。

多くの人は、その魂という非物質的で特別な何かがあると信じています。

そして、死後も非物質的なものとして生き続けられる可能性を感じています。

魂が存在しないと言われたとしても、多くの人は魂があってほしいと願うでしょう。

魂がなく死が本当の終わりを意味するなら、死は悪いものであり、恐怖になるからです。

できることならそんな恐怖を避け、不死を望むでしょう。

宗教にもよるかもしれませんが、多くの人は死に対してこのような見解を持ちます。

これに対し著者は、非宗教的な観点から死の本質について考えなければならないとして、魂は存在しないといいます。

そして、不死はよいものでもないし、死を恐れる必要もないことが説明できるということです。

死は怖くない

死がなぜ怖いかと言うと、ひとつには未知のものだからといえます。

人は未知のものに対し恐怖を抱きます。そして自分の死は当然、生きている中で経験することができないため、未知であり続けるものです。

しかし、知ることができれば恐怖も考え方も変わるかもしれません。

そこで著者は、死はそれほど怖いものではなく、簡単にイメージできるものだといいます。

自分が風邪で会社を休んだとしても、出るはずだったミーティングは他のメンバーで進められ、会社は回ります。

誰もが知る著名人が死んだとしても、私達の生活は変わらずに回ります。

それと同じように自分が死んだとしても、世界はほとんど変わりません。地球の存在からみれば、何の影響もない一瞬の出来事です。

広い目線でみた場合はそんなものです。

そして、死んだあとも人格だけが魂として存在するということもありません。

人格がない状態が想像できないかもしれませんが、母親のお腹の中にいた状態がそうでしょう。

そこで恐怖があったかというというと、人格がない状態自体に恐怖はなさそうです。

つまり人格がない状態というのは、現在のように、自分の記憶があり人格が存在している時期があるのと同じように、人格が存在しない時期があるという、ただの時期のの話であるということです。

実は死としての感覚は経験済みで、簡単にイメージできるのです。

夢を見ずに眠っている状態や気絶している状態と同じです。

そのような状態を思い浮かべさえすればよいのです。

死はなぜ悪いのか

死は誰にとって悪いこと

前項のとおり、死は特別なことはなく、想像できるものであるということは理解できるかもしれません。

しかし、それでも死は悪だと感じます。

では死は誰にとって悪いことなのでしょう?

人は、残された人にとって悪いものと感じるかもしれません。

そこには、死んでしまった大切な人と話したり、分かち合うというようなすべての機会を失うからという主張があります。

しかし著者はその主張を否定します。

例えば、大切な友人らが宇宙船に乗ってはるか彼方の星の探査に旅立とうとしているとします。地球に帰るのは100年後であるため、実質的に一生会えなくなることを意味します。20分後には通信も途絶え、コミュニケーションを取ることもできなくなります。

そこで、このミッションが無事終わり地球に戻るシナリオと、宇宙船打ち上げから25分後に事故で宇宙船が爆発し、大切な友人らが即死してしまうもう一方のシナリオがあるとします。

するとどちらも一生の別離であるのに対し、第一のシナリオ(ミッション成功)に比べて、第二のシナリオ(事故で即死)の方が悪いことだと感じるはずです。

ここで分かるのは、別離自体が悪いことではないということです。コミュニケーションの機会を失うことはどちらのシナリオも同じであるのに、第二のシナリオが悪いという感じるのは、「本人にとって死が悪いこと」だということです。

大切な人にとって、つまり本人の立場にたって、「やりたいことができなかった」「痛い思いをした」などを思い、本人が可愛そうという目線で悪いと感じていることに気付きます。

死は機会を奪うから悪い

では、本人にとって存在しなくなるという状態はなぜ悪いのでしょうか。

そこには、剥奪説の考え方が当てはまります。

死ななかったらもっと良い人生があったはずなのに、その未来の人生が奪われてしまうから恐怖を感じるということです。

人生でやることはやりきったから、いつ死んでもいいと感じている人にとってはそれほど恐怖ではないでしょう。

しかし、まだやりたいことがたくさんあるという状態では、その分奪われるものも多くなり死が恐ろしくなります。

逆にいえば、これからの未来がどんどん悪くなり続けると感じると死にたくなるともいえます。

死は喪失を伴うから悪い

ここで少しややこしい話になりますが、機会を奪うから悪いというと、生まれてくるはずだった人が生まれなかったということも悪だといえることになります。

生まれ損なった気の毒な赤ちゃんが、世界中に数え切れないほど存在するということになります。

それらはすべて悪かといういわれると、そうともいえないでしょう。

そこで考えるべきことは、「生まれる前」と「死んだ後」の価値です。これを比較すると、死後の方が喪失を伴うということです。手に入れたものを失うという点で、生まれる前よりも死んだ後のほうが価値を失うことは自明であり、一般的にもいえる答えです。

しかし著者はこの喪失に対し疑問を投げています。

「喪失」に対して、「将来手に入れるものをまた持っていない」という状態を表す言葉がないことについてです。著者はこれを「シュモス」と呼びます。

生まれる前にある「シュモス」を無視することは哲学者としてできないということです。

そしてここにはまだまだ明瞭な答えは得られていないということです。

しかしながら、これを含め、剥奪説が死にまつわる最悪の点を捉えているということは言えます。

死が私たちにとって悪いのは、私たちが死んでさえいなければ人生がもたらしてくれただろうものを享受できないからにほかならないと著者は結論づけています。

不死を本当に求めるか

死には剥奪が伴うから悪いものであるとするならば、最も望ましいのは永遠に生きることです。

しかし、不健康で経済的にひっ迫した状態であれば、不死は生き地獄です。

健康で経済的に問題ないことが前提です。

それでも不死は永遠の退屈を招くだろうと考えられます。

いくら好きなことであっても、飽きが来て辛くなることが想像できるでしょう。どんなに趣味を増やしても、永遠に生きられるとするとどこかで退屈はやってきそうです。

結局最善なのは、自分が望むだけ生きられるということではないでしょうか。

満足するまで、人生が提供しうる良いことをすべて手に入れるまで、生きられるのが良いだろうというものです。

したがって、剥奪説が必ずしも当てはまるわけではないというのがここでの解釈になります。

自殺

死んだほうがましはどんなとき?

前述の剥奪説のとおり、まだやりたいことがたくさんあって、もっと良い未来があるはずという状態での死は悪だとしました。

では逆に、これからの未来が悪くなり続けると考えた場合には、死にたくなるということがいえます。

このように生きていても良いことがないという考えが自殺を生みます。

では自殺は常に悪いものなのでしょうか。

道徳的な観点を無視すれば、死んだほうがましという状況は起こりうるといいます。

痛みや苦しみ、惨めさに満ちたぞっとするような人生を送っている人を想像すれば、死んだほうが良いという考えを否定することはできなさそうです。以下も死んだほうがましと捉えられることでしょう。

- 末期の病気でまったく治る見込みがない状態の人

- 寝たきりで痛みに耐えるだけの状態の人

しかし著者は、最終的に死に至るすべての病気で、死んだほうがましになる時がくるはずだと主張したいわけではないといいます。ここでは、患者がある時点でそう考えることに至るように思えるということが重要です。

そして間違った自殺がそこにはあります。

多くの自殺のケースは、間違いに由来するといいます。

恋人にふられた、仕事を失った、進学、就職に失敗した、離婚した、事故に遭って車椅子生活を余儀なくされたなどです。以前の人生や理想の人生と比較したり、他人の人生と比較したりして今の人生は生きる価値がないと思いこんでしまいます。ですが、事実はそうではないことがよくあります。

自殺を考えている多くの人にとって、実際のグラフは以下の図のようになるのではないかということです。

状況が一時的に悪化しても、時間が立てば好転することがほとんどです。

ここで自ら命を絶てば、回復の可能性をすべて永遠に捨てることになります。

しかし、窪みの中央にいるときには、好転することが考えられず、さもこのまま悪化への一途をたどり、二度と良くならないように思えてしまいます。

死にたいほどの痛みやストレスは、正常な判断力を奪います。

視野が狭くなってしまい悪くなり続けると勘違いてしまい、多く自殺を引き起こします。

著者のここでの結論は、自殺の合理性に的を絞る限りは、自殺は時として正当化できる面もありますが、大半は間違った自殺で、状況や客観的な評価から判断し、決して見誤ってはならない部分だということです。

まとめ

著者は本書の目的について以下のように述べています。

大切なのは、みなさんが自ら考えることだ。 突き詰めれば、私がやろうとしているうちで最も重要なのは、死をしっかりと凝視し、私たちのほとんどがけっしてしないような形で死と向き合い、死について考えるよう促すことだ

これまで世間には、死をタブーとする風潮がありました。面と向かってはなかなか話題にしづらいテーマです。

しかしながら、必ず訪れる死と向かい合うことは、幸せを感じるためにも、ただただ恐れを抱かないためにも大切なことです。

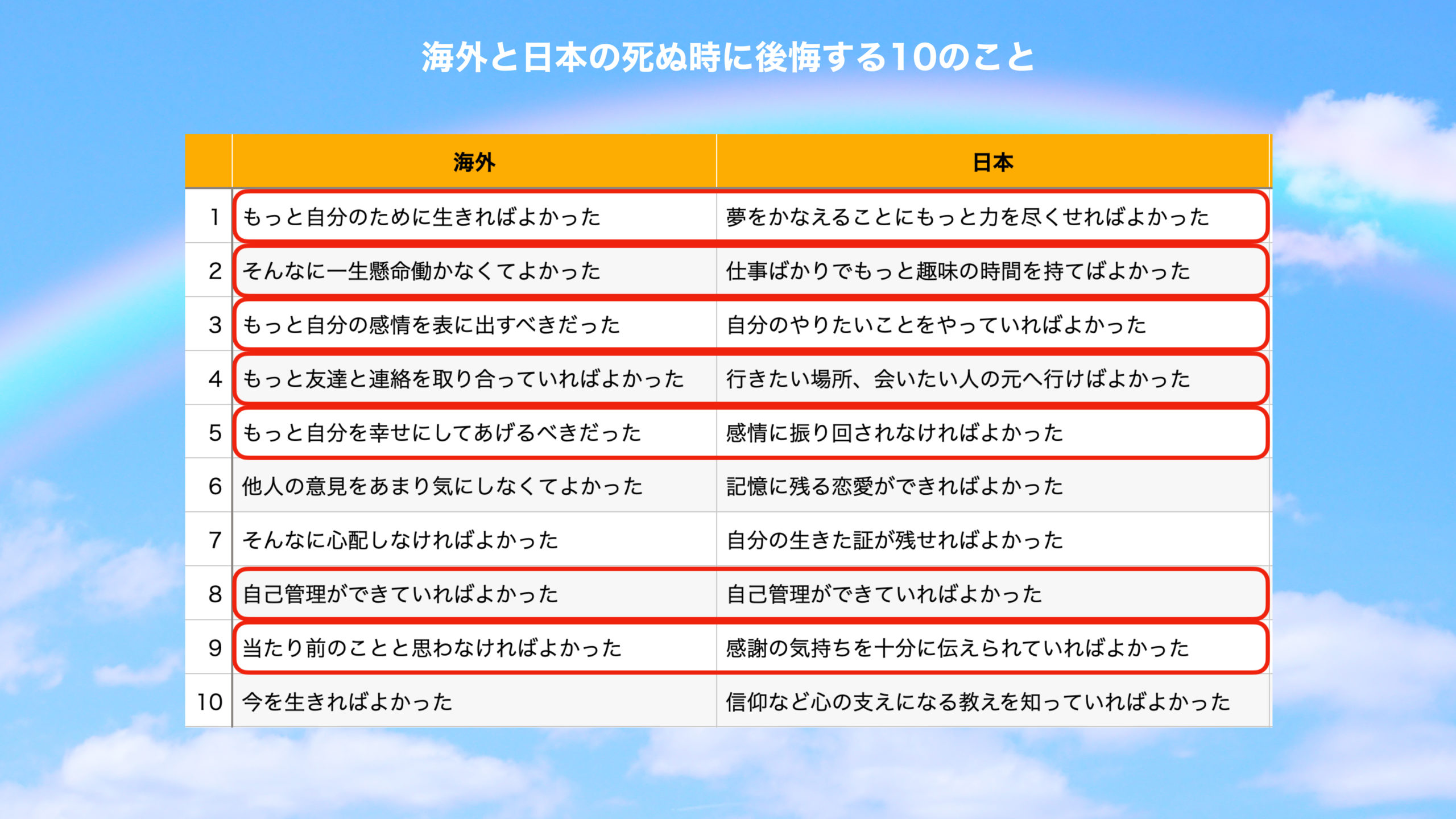

また、名著「7つの習慣」の第二の習慣「終わりを思い描くことから始める」の項でも、自分の使命を見つけるために自分の死後、葬儀で弔問客にどう語って欲しいか想像することからはじめることが語られています。

つまり死を考えるということは、生きるための原動力にもなり得るということです。

【内容情報】

イェール大学で23年連続の人気講義が、ついに日本上陸!

人は必ず死ぬ。だからこそ、どう生きるべきか

なぜ、余命宣告をされた学生は、最後に“命をかけて”、この講義を受けたのか!?

死を通すことでますます「生」が輝きを増す、世界的名著!【著者情報】

「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義 内容紹介より

Shelly Kagan(シェリー・ケーガン)

イエール大学教授。道徳哲学・規範倫理学の専門家として知られ、着任以来二十数年間開講されている「死」をテーマにしたイエール大学での講義は、常に指折りの人気コースとなっている。本書は、その講義をまとめたものであり、すでに中国、韓国をはじめ世界各国で翻訳出版され、40万部を超えるベストセラーとなっている。